La question des protéines en musculation reste d’actualité parmi les sportifs pratiquants de la musculation soucieux de leur santé. Elle provoque parfois de nombreux débats entre ceux qui pratiquent en amateur et ceux dont l’activité physique est plus intense pour savoir à partir de quand il faut prendre des protéines et lesquelles choisir.

Cet article est donc publié pour toutes les personnes attentives à leur régime alimentaire. Il analyse avec notre regard de pharmaciens les données scientifiques sur le sujet. Oui, l’importance des protéines pour la construction musculaire, la récupération et l’hypertrophie n’est plus à démontrer.

Entre les protéines d’origine animale, comme la whey protéine, et celles d’origine végétale, comme le pois ou la protéine de soja, le choix est large. Il dépendra aussi de la valeur biologique de la protéine et de la quantité par kilo de poids de corps nécessaire. Les études publiées ces dernières années soulignent l’impact d’un apport protéique adapté sur la prise de muscle, le maintien de la masse sèche et la préservation de la santé.

À travers ces données scientifiques et l’analyse de leurs résultats, retrouvez des conseils utiles pour optimiser vos repas quotidiens et bénéficier d’un véritable impact positif sur votre santé globale.

Notre avis global

En tant que pharmaciens passionnés de sport et de nature, le sujet de la nutrition sportive nous importe au quotidien. C’est d’ailleurs pour répondre à nos propres besoins en protéines que nous avons créé la marque Protéalpes.

Notre avis sur le sujet est le suivant : avant d’envisager une supplémentation en protéines, à travers le plus souvent des poudres, il faut d’abord privilégier une alimentation de base équilibrée et riche en aliments protéinés.

Eh oui, rien n’oblige un sportif à prendre des poudres de protéines en plus de son alimentation pour prendre du muscle ou optimiser ses résultats. Les compléments alimentaires interviennent, comme leur nom l’indique, en complément d’une alimentation pour certains profils :

- les sportifs de haut niveau ;

- les pratiquants de musculation en prise de masse ;

- les personnes aux horaires particuliers ou qui se déplacent beaucoup ;

- les athlètes en sèche musculaire ;

- tous les sportifs en général, dès que leurs apports protéinés de l’alimentation générale ne sont pas à la hauteur des besoins.

Si l’apport en protéines naturelles est insuffisant, on peut envisager une supplémentation, mais uniquement si elle est de qualité.

Pour un sportif, suivant les pratiques et les objectifs, des apports adaptés se situent entre 1,3 et 2 g/kg/j.

Quels sont les dangers des protéines en poudre ?

Quel que soit le profil (homme ou femme), le vrai danger des poudres protéinées, dépend de leur qualité.

La Whey n’est pas du dopage alors qu’elle a encore, parfois, mauvaise presse. Cette protéine de lactosérum est issue du petit lait. Si elle est fabriquée avec soin, elle n’est techniquement qu’une poudre issue du lait, déshydratée, dont on retire le lactose, les lipides et la caséine. Ce n’est pas un produit transformé, mais uniquement un produit issu d’une filtration mécanique. Sans danger direct pour le cœur ou les reins, son image négative vient principalement de trois éléments :

- Les additifs, types édulcorants, épaississants, colorants et autres produits néfastes pour la santé ajoutés à la whey brute pour obtenir un produit fini utilisable par les sportifs ;

- Certaines chaînes de fabrication communes qui peuvent contaminer la poudre suivant les autres produits fabriqués (pro hormones notamment).

- La traçabilité des matières premières qui est très souvent non transparente de la part des marques.

Voilà pourquoi la transparence est l’un des maîtres-mots concernant les points de vigilance des consommateurs à l’égard des marques de nutrition sportive. Pour s’assurer de matières premières de véritable qualité, d’une chaîne de fabrication maîtrisée et donc d’un produit fini optimal, la transparence de la marque doit être totale.

L’importance de la qualité

Chez Protéalpes, on fabrique au plus simple et en toute transparence.

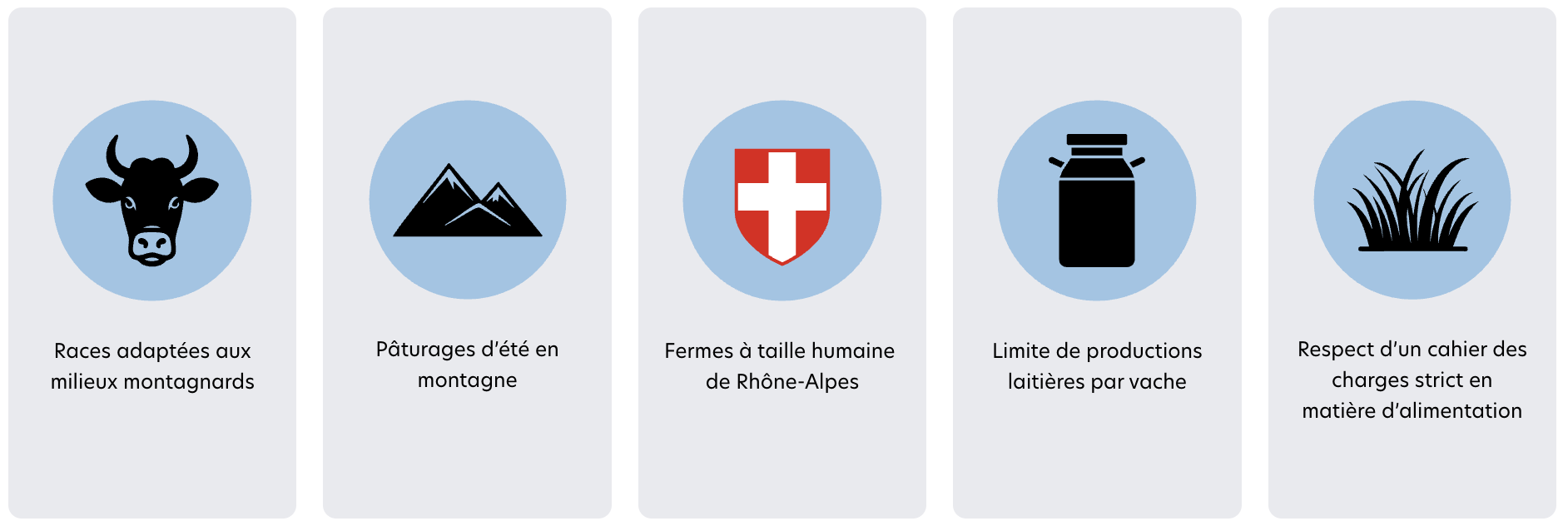

Notre Whey provient exclusivement d’un lait de vaches de Rhône-Alpes (France), et principalement de la filière Beaufort, dans le respect d’un cahier des charges particulier, à rendement limité et dont l’alimentation provient essentiellement de la zone géographique. Après coagulation de la caséine en fruitière de montagne, le petit lait est précieusement récolté afin d’être rapidement filtré en interne, à Albertville (point central par rapport aux zones montagneuses de production), pour y retirer le lactose et les lipides. Le lactose est utilisé pour la production d’un biogaz qui alimente l’usine en électricité, afin d’épurer les boues biologiques et de ne rejeter que de l’eau dans les effluents.

Bien que non filtré directement sur lait entier, le lactosérum ne subit aucune acidification et est récupéré par simple pression mécanique. La microfiltration est réalisée à froid, avec un séchage sans préchauffage, ce qui nous assure aucune dénaturation du produit, contrairement à ce que laisse parfois entendre le marketing de la whey dite “native”, c’est à dire filtrée sur lait entier. C’est d’ailleurs pour cela qu’à ce jour, aucune étude scientifique solide ne démontre une supériorité nutritionnelle réelle de ces protéines liée au moment de la filtration. Vous pourrez trouver plus d’informations sur notre avis sur la whey dite “native” et les arguments marketing, parfois trompeurs, qui y sont liés.

Chez Protéalpes, nous avons donc choisi de nous concentrer sur des critères réellement importants pour la qualité de notre whey, tels que l’absence de préchauffage avant filtration, l’utilisation d’un lait unique de montagne (zones géographiques limitées et connues) d’une qualité exceptionnelle et l’absence d’additifs (qui peuvent provoquer une dénaturation lors de la mise en solution). Le lactosérum n’est pas un déchet comme certains industriels de la native veulent le présenter, mais bien un co-produit qui, aujourd’hui, avec les avancées technologiques, est tout autant valorisé que la partie fromagère sur la caséine.

Prendre de la Whey, si elle est qualitative et sans produits de contamination, n’entraîne donc techniquement aucun effet négatif dans le temps, à moins d’être allergique aux protéines de lait de vache et dans ce cas, on priorise les protéines végétales.

Les protéines végétales sont-elles efficaces ?

Avant de savoir quelle protéine est la plus efficace, il est important de connaître la quantité de protéines dont le corps a besoin et s’il y a carence ou pas. Le chiffre idéal dépend du profil du pratiquant, de son objectif sportif et de l’intensité de l’exercice.

Pour un profil sportif, les données issues de la science préconisent des apports quotidiens de 1,3 à 2,0 g de protéines par kilo de poids corporel par jour (g/kg/j)¹ pour avoir un bilan protéique positif, c’est-à-dire plus d’apports que de dépenses.

Quant au choix de la protéine, les recommandations s’attardent surtout sur sa teneur en acides aminés essentiels et sa valeur nutritionnelle. Par exemple, la protéine végétale peut se rapprocher de la qualité nutritionnelle d’une protéine animale suivant son type et son origine. Par exemple, la protéine de pois fait aussi parler d’elle dans une étude de 2015 qui la déclare comme une bonne alternative aux produits à base de lactosérum².

Dans l’alimentation de tous les jours (repas), pour augmenter la teneur en acides aminés et viser un aminogramme complet, l’association d’un produit céréalier + d’une légumineuse est souvent le combo gagnant pour un apport en protéines végétales intéressant.

Consommer des protéines en excès (> 2,2 g/kg/j) n’apporte strictement rien d’un point de vue performance sportive.

Les protéines animales sont-elles meilleures ?

La protéine animale est dite de haute qualité grâce à sa teneur en leucine élevée. Or c’est cette dernière qu’on recherche en nutrition sportive ou santé, comme le rappelle l’International Society of Sports Nutrition (ISSN) qui recommande une teneur comprise entre 700 mg et 3 000 mg³. À titre de comparaison, on trouve :

- dans 100 g de viande de bœuf, 1.76 g de leucine ;

- dans 100 g de viande de poulet, 1.48 g ;

- dans 100 g d’œufs, 1.40 g⁴.

- dans 100 g d’isolat de protéines de lactosérum, 8,24 g.

À titre d’exemple, dans les pois chiches, on retrouve environ 0,63 g/100 g de leucine et 1.31 g/100 g dans du tofu.

Attention, avec ces données, il ne faut pas décorréler la concentration de l’utilisation réelle. Par exemple, on entend souvent que la spiruline est riche en protéines. S’il est vrai que 100 g de poudre de spiruline peut contenir 55 g de protéines et près de 5 g de leucine, il est impossible (goût, coût, apports en fer trop importants…) de consommer des grandes quantités de spiruline et donc de voir cet aliment comme une véritable source de protéines alimentaires.

Et si la leucine est si importante, c’est parce qu’elle joue un rôle clé au niveau du muscle, notamment via la voie mTOR. Donc, techniquement, la protéine animale n’est pas “meilleure”, mais étant donné que son apport en leucine est naturellement plus élevé, son impact sur le métabolisme musculaire sera systématiquement plus important à dose équivalente.

Quel est le rôle des protéines dans le sport ?

40 % des protéines sont logées dans les muscles. Le maintien, la fonte ou le développement de ces muscles dépend de l’équilibre entre deux mécanismes.

Le premier, c’est la synthèse des protéines. Elle se fait grâce à une alimentation riche en acides aminés essentiels (dont la leucine, responsable de l’activation de la synthèse) qui sont des constituants des protéines.

Une protéine qui fabrique une protéine ? Oui, oui, la fabrication des protéines se fait bien par l’apport de protéines alimentaires qui deviennent donc un substrat.

Le second mécanisme, c’est la dégradation des protéines. Elle se déclenche, en physiologie, en réponse à un effort physique intense, pour venir réparer les microlésions causées par ce dernier.

Voilà pourquoi les protéines interviennent dans la construction du muscle comme dans la récupération³.

Donc si l’on résume :

- il y a maintien du muscle s’il y a équilibre entre synthèse et dégradation musculaires ;

- l’hypertrophie musculaire nécessite une consommation de protéines plus importante que leur dégradation ;

- le risque de perte en masse musculaire arrive quand l’apport en protéines est inférieur à la dégradation, ce qui est l’un des dangers en sèche musculaire, et un phénomène courant pour les seniors.

Conclusion

Le domaine scientifique de la nutrition sportive confirme bien que l’apport protéique quotidien impacte le développement musculaire, la récupération et la prévention de la perte de masse musculaire. Que vous suiviez un régime végétarien ou pauvre en aliments d’origine animale, l’absorption suffisante de protéines est possible avec l’utilisation de protéines végétales.

Rien ne sert de consommer une trop grande quantité de poudre ou d’aliments protéinés pour autant : l’utilisation adaptée aux besoins est à privilégier. Nos connaissances et nos recherches menées sur la synthèse protéique et la digestibilité de ces macronutriments soulignent l’importance d’une approche ajustée. Un apport suffisant par kilo de poids est systématiquement plus efficace qu’un excès.

Avant d’envisager une supplémentation, l’alimentation quotidienne par des repas équilibrés en glucides, acides gras et protéines doit être optimisée. Pour comprendre plus en détails l’intérêt de l’augmentation des apports protéiques, découvrez le rôle des protéines dans la performance sportive à travers nos articles sur le sujet.

Pour aller plus loin :

La Whey avant de manger ?

Conserver sa Whey

Récupérer : guide complet

Références et sources scientifiques

2Pea proteins oral supplementation promotes muscle thickness gains during resistance training: a double-blind, randomized, Placebo-controlled clinical trial vs. Whey protein par Nicolas Babault et al.

3Dietary protein for athletes: From requirements to optimum adaptation par Stuart M.Phillips

4Les protéines végétales : intérêts et limites – thèse présentée pour l’obtention du titre de docteur en pharmacie par Claire Bottelia